牛融网

牛融网

全城都在寻找与高温“和解”的方式。

文 | 李思寻

上海2025年的夏天注定会载入史册。这座拥有悠久历史的东方大都市,在今夏经历了近百年来最极端的高温。酷热、潮湿、闷热交织在一起,让人感觉仿佛置身于巨大的蒸笼中。无论是在街头挥汗如雨的行人,还是在空调房内依然感到燥热的市民,都深切感受到了这个夏季的异常与难熬。

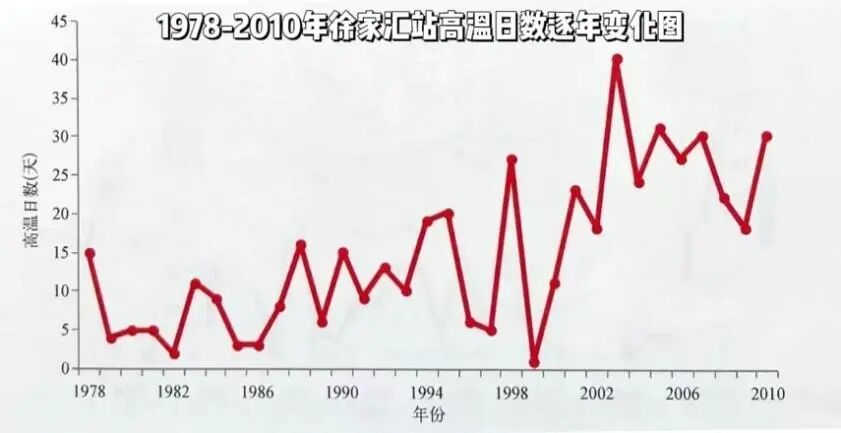

根据上海市气象局的官方统计数据,今年夏天的高温天数和持续时间都刷新了历史纪录。从6月到8月底,上海共出现高温日(≥35℃)45天,其中8月就高达27天,成为上海史上最“炙热”的一个月份。此外,徐家汇观测站记录的数据显示,今年8月上海经历了连续25天日最高气温在35℃以上的过程,打破了1926年保持了99年的连续24天高温纪录。这样的“持久战”式酷热,在上海的气象历史中前所未有。

为什么今年的夏天如此酷热?气象专家指出,这与大气环流异常有关。首先,副热带高压异常强势且偏北,长时间盘踞在长江中下游地区,导致上海长时间处于高温控制之下。其次,大陆高压在一定时间段与副高形成联合作用,加剧了空气下沉,使得地面温度迅速升高并维持在高位。由于副高抑制了云雨的发展,上海在整个夏季的降水量明显偏少,导致“晴晒+高湿”的典型“桑拿天”频频出现。

从气象数据来看,今夏上海多个日子的最高温度接近37℃,极端高温突破35℃的频率远超常年平均水平。值得注意的是,由于空气湿度偏高,体感温度往往比实际温度高出2-3℃,这意味着当气象台报出35℃时,人体感觉可能已经接近38℃甚至40℃。这样的高温不仅让人感到焦躁不安,也使得城市公共设施、能源供应和居民健康面临巨大考验。

酷暑不仅影响市民生活,还直接冲击城市运行。随着空调的“满负荷”运转,上海的电网负荷屡创新高。根据国家电网华东分公司数据显示,今夏上海电力负荷峰值比去年增长超过10%,居民用电占比大幅提升。为了保障电力安全供应牛融网,电力部门启动了多项应急调度措施。与此同时,许多企业采取错峰上下班和远程办公,以减少员工在高温时段外出的需求。

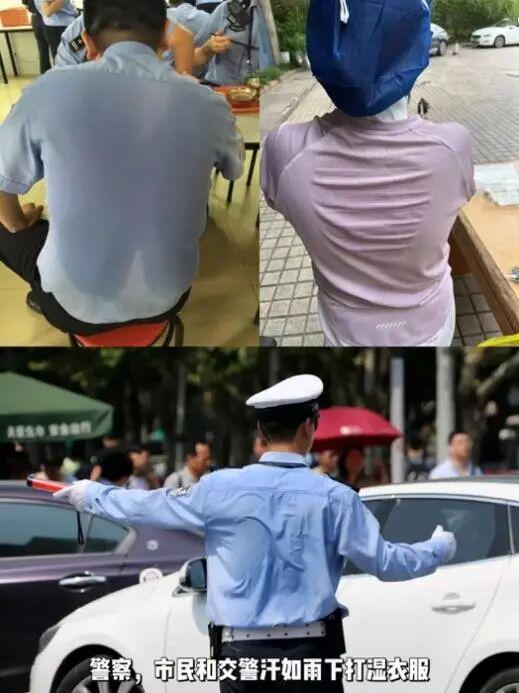

市民生活方式也悄然改变。商场、咖啡馆等公共场所成为“纳凉经济”的受益者,而外卖订单量在8月同比增长12%以上。户外作业人员则不得不在凌晨或傍晚工作,以躲避正午的高温。全城都在寻找与高温“和解”的方式。

随着高温天数的增加,中暑与热射病病例明显增多。据市卫健委通报,7月下旬至8月,因中暑就医的人数比去年同期增长近三成,重症病例集中在老年人、儿童及长期暴露在户外的群体。气象部门和卫生部门多次联合发布高温橙色、红色预警,提醒公众减少户外活动,注意补水、防晒和降温。同时,社区志愿者和公益组织也积极行动,为独居老人送去藿香正气水、风扇、防暑降温物资,展现了城市在极端天气下的温情。

虽然立秋已过,但“秋老虎”仍在上海盘踞。根据上海中心气象台预测,9月上旬的最高气温仍可能达到34-38℃,9月6日前后甚至可能冲击38℃。不过,随着副热带高压逐渐减弱并南退,预计9月中下旬气温会明显下降,夜间最低气温可能降至18℃左右,极端情况下甚至会降至12℃,届时市民才能真正感受到秋意。

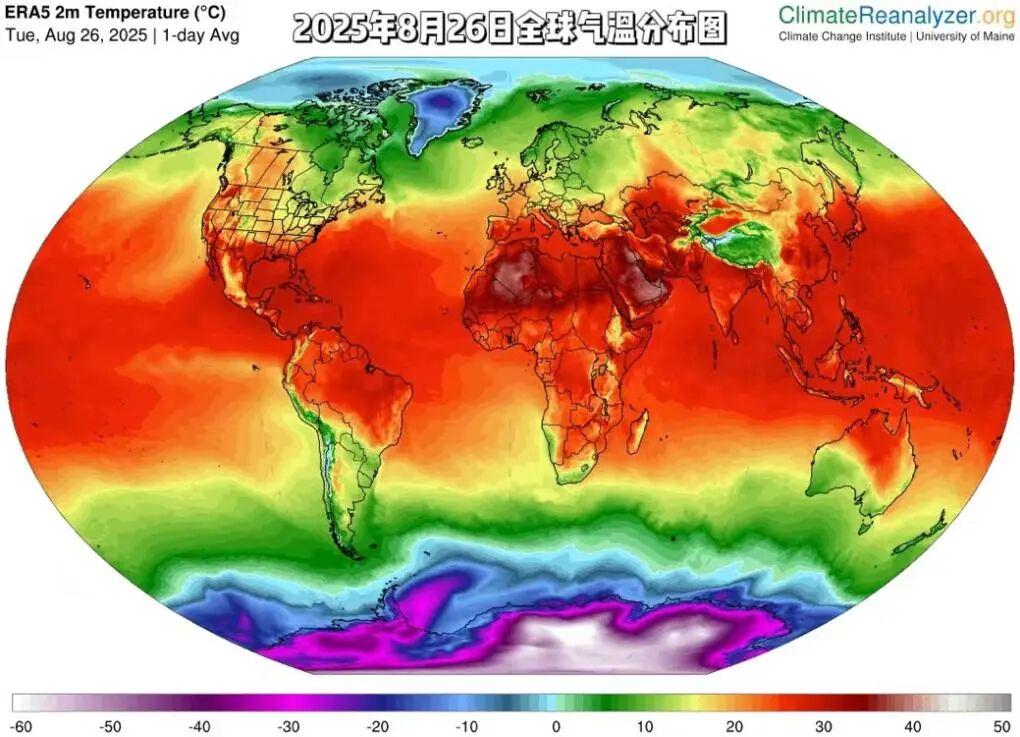

今年的高温不仅仅是上海的特殊情况,更是全球气候变暖趋势的一部分。2025年很可能成为有气象记录以来最热的年份之一。北美、欧洲、东亚多地都在今年夏季经历了破纪录的热浪,南极海冰面积降至历史新低。有气候学家指出,全球变暖叠加城市热岛效应,使像上海这样的超大城市更容易遭受极端高温的侵袭。未来,如果不采取积极措施,这种情况可能成为常态。

面对越来越频繁和持久的极端高温天气,上海已经在采取多种应对措施。城市绿化、屋顶花园、立体绿植成为缓解热岛效应的重要手段。市政府鼓励企事业单位在极端高温期间实行弹性工作制,降低员工中暑风险。同时,气象部门通过大数据和人工智能技术,精准发布天气预警,为公共交通、电力调度和医疗救治提供参考。此外,市民的防暑意识也在不断增强,从随身携带防暑用品到合理安排户外活动,防暑降温已经成为今夏生活的重要一环。

“上海99年来最热的夏天”,不仅仅是一个纪录,更是一种提醒。从汗湿的衬衫到空调账单,从晒得发烫的柏油路到深夜依然燥热的空气,这个夏天留给上海的不只是记忆,还有值得警醒的现实。当我们为酷暑付出额外的电力、医疗和生活成本时,也必须正视气候变化对城市生活的深刻影响。当全球变暖成为不可回避的事实,我们该如何让城市在高温中保持韧性?如何在舒适生活与节能减排之间找到平衡?这不仅是上海的命题,更是所有城市共同的挑战。

资料来源:澎湃新闻、光明网、上观新闻

习近平主持中俄蒙元首第七次会晤

印尼总统为何不来参加上合峰会等活动,未来会怎样?

深挖 | 何广智:恭喜打工人的嘴替夺冠!

版权说明

新民周刊所有平台稿件, 未经正式授权一律不得转载、出版、改编,或进行与新民周刊版权相关的其他行为,违者必究!

科元网提示:文章来自网络,不代表本站观点。